원전 관리비용 인상 폐기한 정부, 회의 안건 상정도 안 했다

- 가

2023년 경수로형 다발당 부담금

산정위 3억→6억 원 증액 결정

산업부·기재부 고시 절차 돌연 중단

객관적 타당성도, 공문도 없어

적용 땐 연 3500억 원 부담금 증가

"값싼 원전 위해 은폐 의혹" 제기

결국 원전 주민·미래 세대 몫으로

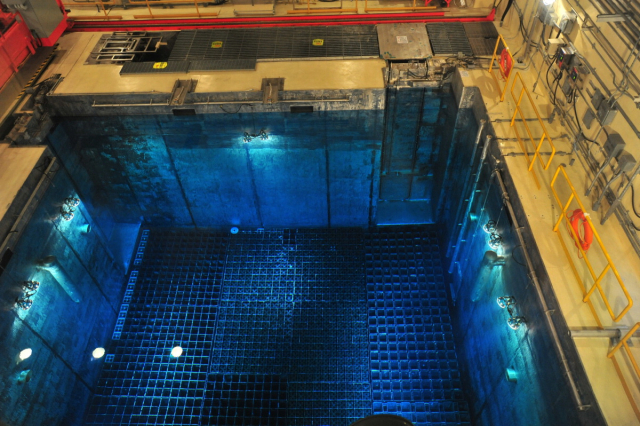

원전 내 습식저장고에 보관된 사용후핵연료. 2023년 사용후핵연료 관리부담금 인상 결정이 명확한 이유 없이 파기된 것으로 확인됐다. 부산일보DB

원전 내 습식저장고에 보관된 사용후핵연료. 2023년 사용후핵연료 관리부담금 인상 결정이 명확한 이유 없이 파기된 것으로 확인됐다. 부산일보DB

속보=윤석열 정부 당시 사용후핵연료 관리비(경수로형)를 배 넘게 올려야 한다는 공식 산정 결과(부산일보 9월 1일자 1면 등 보도)를 원전 당국이 명확한 이유 없이 사실상 폐기한 것으로 확인됐다. 에너지 산업계의 주요 현안이지만, 관련 기관들은 공문 없이 간단한 실무 협의로만 후속 조치를 중단했다. 원전 비용 증가를 우려한 정무적 판단이 개입돼, 미래 세대에 더 큰 부담을 떠넘겼다는 비판이 나온다.

16일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 서왕진 조국혁신당 의원실을 통해 입수한 ‘2023년 방사성폐기물 관리 비용 산정안’ 등에 따르면, 그해 산자부 등은 비용산정위원회(이하 산정위)를 구성해 9차례 회의를 열고 폐기물 관리에 필요한 각종 비용을 계산했다. 특히 2013년 이후 10년 동안 동결되었던 경수로형 사용후핵연료 관리부담금(이하 부담금)을 다발당 3억 1981만 원에서 6억 6315만 원으로 107.4% 증액을 결정했다. 원전 발전 단가에 큰 변화를 불러올 수 있는 증액이었다.

이후 산정 결과를 보고 받은 산업부는 같은 해 11월 관련 기관에 법령 고시를 위한 지원 신청을 진행했다. 산정 결과를 현장에 적용하기 위한 준비에 들어간 것이다. 하지만 12월 지원 신청은 자진 철회됐고, 법령 고시를 위한 최종 결정 단계인 기재부의 부담금운용심의위원회에 해당 안건은 상정조차 되지 않았다. 9차례 회의 결과가 그대로 묻혀버린 셈이다. 지금도 2013년 책정된 부담금이 그대로 쓰인다.

클립아트코리아

클립아트코리아

산정위 회의 결과는 법적 절차에 따른 결정 사항이지만, 당시 산업부와 기재부는 공문도 주고받지 않고 실무 협의로만 고시 절차를 중단했다. 명확한 근거나 행정적 절차에 따른 결과라기보다, 정무적 판단이 개입됐을 가능성을 보여주는 정황이다. 산업부와 기재부는 당시 고준위특별법안 계류 등을 고려해 산정 결과를 고시하지 않았다는 입장이다. 결국 계산 오류 등 객관적 이유가 아닌 고준위법 처리나 원전 진흥에 대한 부정적 영향 등을 우려해 고시 절차를 중단했다는 게 서왕진 의원실의 설명이다.

원전 관리 비용 산정 과정에서의 객관성 우려도 지적됐다. 2023년 당시 산정위는 중수로형 사용후핵연료 다발당 부담금을 1320만 원에서 1352만 원으로, 2.4% 증액을 결정했다. 중수로는 월성 1~4호기에 해당하며, 작은 크기의 사용후핵연료 다발이 다량으로 발생하는 게 특징이다. 나머지 원전은 경수로형이다.

또 산정위는 중·저준위 방사성폐기물 관리 비용에 대해선 동결을 결정했다. 물가상승률 등을 포함해 큰 폭의 경제 변수가 발생한 부분을 인정하면서도 ‘발생자(한수원)의 과도한 부담 등을 고려’했다는 게 결정 이유였다. 명백한 인상 요인에도 비용 부담은 다음으로 미룬 것이다. 원전 경제성을 부각하려다가 비슷한 방식으로 여러 형태의 ‘숨은 비용’이 발생하고 있다는 게 시민사회의 주장이다.

원전 비용의 객관적 산정이 지연되거나 왜곡되면 향후 부담은 더욱 커질 수밖에 없다. 사용후핵연료 관리 부담금의 경우 폐연료의 안전한 관리와 영구 처분 등을 위해 한수원이 연간 8000억 원이 넘는 금액을 납부하고 있다. 2023년 산정위 결과가 적용됐다면, 부담금 규모는 매년 약 3500억 원 이상 증가했을 것으로 추정된다.

이 부담금은 고준위 방폐장이나 중간 시설 건립을 위한 것으로, 결국 사용후핵연료를 임시 보관 중인 원전 주변 주민과 미래 세대가 부담을 떠안아야 한다. 현재 사용후핵연료 임시저장시설은 빠르게 채워지면서 2030년부터 포화가 예상돼, 순차적으로 사용후핵연료 처리를 위한 후속 절차에 들어가야 하는 상황이다.

서왕진 의원은 “값싼 전기라는 과거의 환상을 고수하며 원전 진흥에만 몰두해 관리 비용 인상 필요성을 은폐한 것이 의심된다”며 “원전 관리 비용을 원칙적으로 예외 없이 현실화하고, 재산정 과정을 국민에게 투명하게 공개해야 한다”고 밝혔다.

김백상 기자 k103@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스