[공감] 배꼽

- 가

신호철 소설가

어머니와 이어주던 근원적 통로

완전히 독립된 생명체가 된 증거

과거 배꼽들 세상 중심으로 믿어

작은 우주 속 나만의 의미 기록 중

샤워 후에 욕실 거울 앞에 서면 이상하게도 나는 ‘관찰자’가 된다. 혓바닥을 내밀어보고 안면을 최대한 찌푸려 하회탈 얼굴을 만든다. 어깨 쩍쩍 벌리다가 불현듯 정색하고 젖은 머리칼을 배우처럼 젖혀 보기도 한다. 그러곤 한발 물러서서 물이 뚝뚝 흐르는 전신을 훑어보고 씨익, 웃는다.

아주아주 예전엔 거울 속 인물을 향해 그런 윙크라도 날려봤었다. 이젠 민망해서 썩은 미소조차 날릴 수가 없다. 뱃살은 왜 이리도 살갑게 불어났고, 어깨 근육은 언제 이토록 조용히 자취를 감췄을까.

복근이 있었던 불룩한 곳을 손바닥으로 쓸어본다. 허리를 틀어 옆구리에 붙은 푸짐한 살점도 집어본다. 사실, 내 몸에 근육이 붙었던 때가 있었는지 의심스럽지만, 나는 그런 시절이 분명 있었던 것처럼 한탄하는 흥감을 버리지 못한다.

거울 앞에 선 남자의 이 엄숙한 순간은, 웃기지만 비밀스럽고, 민망하면서도 경건하다. 인간이란, 본디 자신을 응시할 수 있는 존재가 아닌가. 그런 심오한 마음으로 한참 바라보다 보면, 시선이 자연스레 몸의 중심에 머문다. 시야 한가운데 고고하게 자리한 작은 흔적 하나…

오해하지 마시라. 배꼽이다. 배꼽. 이건 도대체 왜 있는 걸까? 배꼽은 나를 걷게 하지도 않고, 무엇의 통로도 아니다. 하다못해 발뒤꿈치는 충격 완화 역할을 하고, 귓바퀴는 소리를 모아주는 데 일조를 하는데 말이다.

모양조차 궁색하다. 시원하게 구멍 뚫린 것도 아니고 어중간하게 막혀있다. 게다가 씻으려고 힘주어 문지르면 이상하게도 배아래 깊은 곳이 찌릿찌릿하다. 쓸모가 뭔지 도무지 떠올리기 힘든 배꼽 하나가 몸 전체의 중심에 자리 잡은 이 신비로운 구조는 도대체 누가 설계한 걸까.

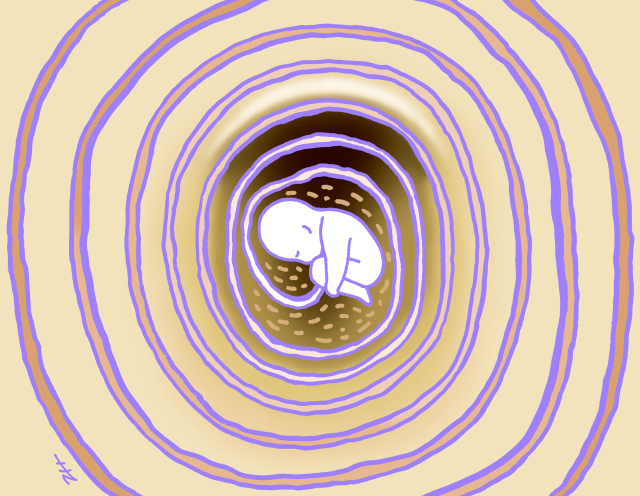

알다시피 배꼽은 탯줄의 흔적이다. 탯줄은 어머니와 나를 이어주는 근원적인 통로였다. 그 통로를 통해 숨결이 전해졌고, 피가 흐르며, 온기가 스며들었다. 뼈와 피와 살, 나의 모든 것이 그 줄을 통해 이루어졌다.

그 연결이 끊어진 날, 나는 비로소 스스로 숨 쉬고 먹어야 하는 존재가 되었다. 배꼽은 내가 완전히 독립된 생명체로서, 또 하나의 우주가 시작했다는 유일한 증거인 것이다.

그래서 배꼽은 근원의 증거가 되었다. 중세 화가들은 아담과 이브를 그릴 때 난감해했다고 한다. 배꼽을 그리면 아담과 이브가 사람에게서 태어난 존재가 되고, 그리지 않으면 어딘가 미완의 형상처럼 보였기 때문이다. 그래도 어떤 화가는 꿋꿋이 배꼽을 그려 넣어 인간다움을 지켰고, 또 어떤 화가는 매끈한 배를 그려 창조의 신비를 강조했다.

그리스 델포이에는 ‘옴파로스’라는 배꼽돌이 있다. 과거 사람들은 그 배꼽돌이 있는 곳이 세상의 중심이라고 믿었다. 순례자들은 그 돌 앞에서 신탁을 받으며, 자신이 서 있는 자리가 우주의 한가운데라고 여겼다.

그러니 배꼽에 아무 기능이 없다고 말할 수는 없다. 배꼽은 내 근원의 증거로서 끊임없이 나를 상기시키는 기능을 가졌으며, 그런 목적에서 가장 잘 보이는 내 몸의 중심에 있었다.

배꼽은 이제 옷 속에 가려져 사람들 눈에 띌 일도 없다. 누군가는 장식이나 피어싱으로 드러내지만, 보통은 그냥 숨 쉬듯 존재할 뿐이다. 하지만 가끔, 거울 앞에 선 어떤 인간의 웃기지만 비밀스럽고, 민망하면서도 진지한 순간에 그 존재의 의미를 드러낸다.

배꼽과 함께 열렸던 삶은 여전히 진행 중이며, 그 작은 우주 속에서 나 또한 나만의 의미들을 기록하고 있음을 상기한다. 공연히, 거울에 물을 뿌려 뿌예진 나를 슥슥 문지른다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스