美 이어 中도 해저 기지 추진… 자원 채굴·수중 로봇 개발 기대 [71%의 신세계, 해저시대로]

- 가

③ 보물 창고를 찾아서

미, 1986년 유일 해저 기지 운용

중국도 2030년 연구소 준공 계획

희토류 등 광물 채굴 가능성 풍부

내구 소재 향상 땐 기술 진보 기대

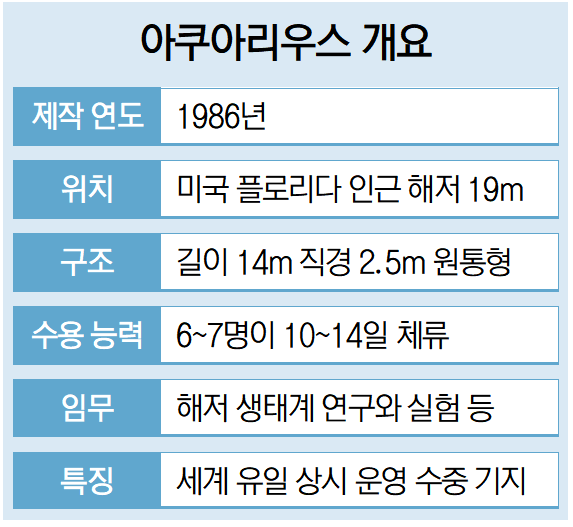

미국의 해저 연구기지 ‘아쿠아리우스’(위)에서는 연구자들이 통상 10여 일 정도 거주하면서 바다를 오가며 탐사와 실험 과제를 수행한다. 해저 19m ‘아쿠아리우스’에서 연구자들이 실험 과제를 진행하는 모습. 미국 국립해양대기청 제공

미국의 해저 연구기지 ‘아쿠아리우스’(위)에서는 연구자들이 통상 10여 일 정도 거주하면서 바다를 오가며 탐사와 실험 과제를 수행한다. 해저 19m ‘아쿠아리우스’에서 연구자들이 실험 과제를 진행하는 모습. 미국 국립해양대기청 제공

해저 개발이 가져다 줄 미래를 예측하기는 힘들다. 그곳에 무엇이 있는지 알지 못해서다. 해저의 75% 이상은 구체적인 모습을 그리지 못하고 있고, 전체 해양 종의 90% 정도는 파악되지 않은 것으로 추정된다. 해저를 연구하고 이해하는 것이 모든 것의 시작이 될 수밖에 없다.

■해저로 나아가는 첫걸음

지금 해저 탐사는 “어둠 속에서 손을 뻗어 더듬는 수준”으로 비유된다. 2016년 유럽 11개국은 해저 관측망 ‘엠소 에릭’ 체계를 구축했다. 해저 관측용 센서들을 설치해, 심해 생태·해양 순환·기후 변화 등의 데이터를 수집한다. 일본은 2017년 기존 해저 관측 체계를 ‘에스넷’으로 새로 구축했다. 지진·쓰나미에 특화된 해저 감시 시스템이다. 이런 관측 위주의 설비는 간접적이고 제한적인 탐사만 가능하다. 센서가 보내준 데이터로만 해저 상황을 유추해야 하고, 설계 목적 외에 다른 관측은 어렵다.

이 때문에 1986년 만들어진 미국의 해저 연구 기지 ‘아쿠아리우스’는 여전히 독보적인 위치를 차지하고 있다. 80t 규모의 강철 실린더 형태 기지로, 지금은 플로리다 인근 해역의 해저 19m 지점의 산호초 지대에 설치돼 있다. 심해는 아니지만, 사람이 바닷속에서 장기간 머물며 관측과 실험을 진행할 수 있다. 통상 과학자·기술자 6명이 10~14일 정도 거주한다. 이들은 기지와 바닷속을 오가며, 산호초 연구부터 극한 상황 속 생체 실험까지 다양한 과제를 수행하고 있다.

아쿠아리우스 이후 다시 해저 탐사에 불을 붙인 건 중국이다. 올 2월 중국은 심해 연구 기지 건설 프로젝트 진행 상황을 공개했다. 남중국해 광동성 인근 해저 2km 지점에, 6명의 인원이 30일 정도 거주할 수 있는 연구소를 만들겠다는 계획이다. 2030년 준공이 목표다. 해당 지역은 메탄, 황화수소 등이 풍부해 독특한 생태계가 꾸려진 것으로 알려져 있다. 이 프로젝트가 성공하면, 심해에 대한 이해가 크게 깊어질 것으로 기대된다.

■심해로 날아가는 우주선

해저 연구 기지는 우주 탐사를 위해 발사된 우주선으로 비유된다. 우주든 해저든 당장 자원을 발굴하고 거주 공간을 지을 수 없고, 탐사가 우선이기 때문이다. 실제 중국의 심해 연구 기지 프로젝트는 ‘심해 우주정거장’으로 불린다. 미국, 중국 등 패권 국가들이 먼저 도전한다는 것도 우주 탐사 초기 모습을 닮았다.

해저 탐사는 우주 탐사에 비해 뒤처져 있지만, 실질적인 성과는 더 빠르게 얻을 수 있다. 메탄 하이드레이트 같은 가스 에너지부터 망간단괴·리튬·희토류 등 상당한 광물이 해저에 있다. 연구 데이터가 쌓이고 기술이 확보되면, 우주 공간과 달리 다양한 방식의 자원 채굴 가능성이 있다.

해저 연구 기지 개발은 다양한 기술적 진보의 계기가 될 것이라는 전망도 있다. 특히 압력·부식·저온에 강한 내구 소재 개발이 기대된다. 내구소재 향상은 수중 로봇, 해저 데이터센터 등의 기술 진보로 이어져 해저 개발의 선순환 구조가 가능하다. 실제 우주 탐사는 천체를 촬영한 이미지 처리 기술이 의료 영상 기술로 발전하는 등 여러 기술 혁신으로 이어졌다.

기후 위기도 해저 탐사의 배경이다. 해저 생태계 교란, 해수면 온도 변화 등이 자연재해로 이어지면서 해저 환경을 이해할 필요성이 커졌다. 안보 측면에서 해저 연구 기지는 영해 장악력을 넓히는 수단으로 쓰일 수 있다. 심해 연구 기지가 추진되는 남중국해 광동성 지역은 중국과 주변국의 영유권 분쟁이 있다.

‘심해 우주정거장’ 프로젝트를 주도하는 중국과학원은 “심해 기술 연구·개발은 우리나라 해양 과학기술 혁신 역량을 높이는 핵심”이라며 “국가 중대 전략 기술 역량과 세계 일류급 심해 과학기술 혁신 거점을 구축해 해양강국 건설에 기여하겠다”고 국가적 입장에서 해저 연구를 설명하기도 했다.

김백상 기자 k103@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스