폐기물 최종 처리시설 '안갯속'… 고리 임시 → 반영구 우려 [해체 원전, 묻혀버린 검증]

- 가

⑥ 고리 방폐장화

2030년 고리 건식저장시설 완공

다음 단계 처리장 준공 불확실

특별법 명시 25~35년으론 부족

부지 선정·사회적 갈등 걸림돌

핀란드 온칼로도 43년 만에 완료

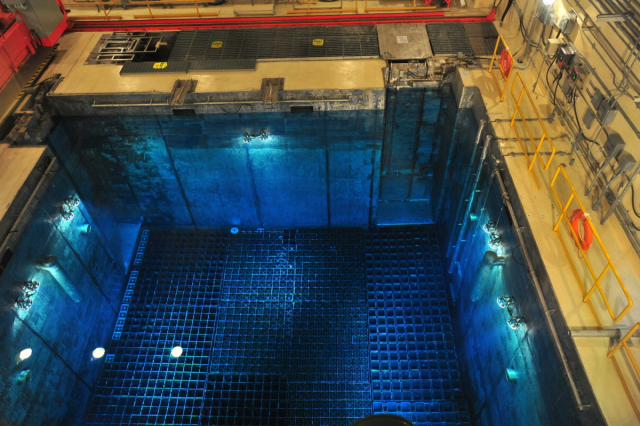

원자력안전위원회 관계자들이 고리 1호기 사용후핵연료 저장조를 살피고 있는 모습. 부산일보DB

원자력안전위원회 관계자들이 고리 1호기 사용후핵연료 저장조를 살피고 있는 모습. 부산일보DB

고리 1호기 해체 결정 뒤 가장 우려되는 시나리오는 부산 기장군 고리 일대가 사실상 ‘핵폐기물 처리장’으로 전락하는 것이다. 때가 되면 가져간다는 당국의 약속을 믿고 고준위 방사성 폐기물을 보관했는데, 결국 폐기물을 떠안게 되는 상황이다. 현재 방폐장 준비 정도나 국외 사례들을 볼 때, 이 시나리오는 우려를 넘어 이미 진행 중인 것처럼 보인다.

■가져가겠다는 약속

2030년 고리 원전 부지 내 건식저장시설이 준공되면, 고리 원전의 사용후핵연료들은 차례대로 옮겨진다. 현재 사용후핵연료들은 각 원전 저장조에 보관 중인데, 포화 직전이다. 건식저장시설 규모는 3만 3000㎡로, 축구장 4.5배 크기다. 저장 용량은 2880다발이다. 2050년 고준위 방사성 폐기물 중간저장 시설이 준공될 때까지 포화 직전의 고리 원전이 버틸 수 있는 최소량이다.

건식저장시설은 보통 설계 수명 40~60년 정도로 지어진다. 지하가 아닌 지상 시설인 것도, 향후 사용후핵연료 반출을 전제로 한 임시 저장 설비이기 때문이다. 문제는 다음 단계 저장시설들의 준공 시기는 물론 준공 가능 여부조차 불확실하다는 거다.

올 2월 국회를 통과한 ‘고준위방사성폐기물 특별법’은 2050년 중간저장시설, 2060년 최종(영구)처리 시설 건설·운영을 명시하고 있다. 25년과 35년의 여유가 있는 것처럼 보여도, 업계에서조차 고준위 방사성 폐기물 처리장을 짓기엔 상당히 부족한 시간이라는 반응이 지배적이다.

부지 선정 자체가 어렵다. 극단적인 재난 상황에서도 안전한 지하 고강도 암반 지역 후보지를 찾아 정밀 조사를 벌여야 한다. 지하 100m 내외 경주 방폐장도 깊은 시설이라고 하지만, 영구처리 시설은 최소 깊이가 300~400m다. 100층 건물 높이 이상의 땅을 파 반영구적인 내구성을 보장할 수 있는 대규모 설비를 지어야 하기 때문에, 매우 어려운 공사다.

무엇보다 지역의 수용 여부가 관건이다. 2003년 중준위 폐기물 처리장을 두고도 일명 ‘부안 사태’로 불리는 심각한 사회적 갈등이 빚어졌다. 고준위 폐기물 처리장에 대한 사회적 합의를 이루기 위해선 훨씬 신중한 접근이 필요하다.

사용후핵연료를 보관 중인 습식 저장조. 부산일보DB

사용후핵연료를 보관 중인 습식 저장조. 부산일보DB

■세계의 근심, 고준위 폐기물

사용후핵연료 처리가 어려운 건 세계 어디든 마찬가지다. 현재 가동 중인 고준위 방사성 폐기물 영구처리 시설은 없다. 그나마 지하 400~500m 구간에 만들어진 핀란드 ‘온칼로’가 운영을 앞두고 있다. 핀란드는 1983년 정부 방침을 만들고 부지 물색에 들어가, 2000년 부지 선정을 마쳤다. 지금은 공사가 마무리돼 시운전 단계다. 사업을 시작한 지 40여 년 만이다.

스웨덴은 1970년대 말부터 준비를 시작해 2009년 부지를 확정하고, 올 1월 착공에 들어갔다. 1991년 ‘방폐법’을 제정한 프랑스는 2016년 부지를 확정했고, 2035년 전후 운영을 목표로 준비 중이지만 훨씬 늦어지는 분위기다. 1970년대부터 준비를 시작한 스위스도 긴 공론화 과정 끝에 2022년 부지를 확정했다. 2050년 본격적인 운영이 목표다.

수십 년이 걸려도 진척이 있으면, 성공적이라는 평가를 받는다. 일본은 2000년 관련 법을 만들고 준비에 들어갔지만, 후보지들의 반발로 초기 단계에 머물러 있다. 미국은 1982년부터 관련 법을 만들고 추진하다 결국 사업이 원점으로 돌아갔다. 지금은 원전 부지 내 건식저장시설을 아예 반영구 시설처럼 운영하는 안까지 고민 중이다.

용량 문제도 심각하다. 지난해 기준 국내 사용후핵연료 누적 발생량은 1만 9536t이다. 2050년대엔 3만t이 훌쩍 넘을 것으로 보인다. 반면 핀란드 온칼로 용량은 우라늄 6500t이다. 스웨덴도 1만 2000t 규모로 추진 중이다. 2060년이 되면 현재 유럽에서 추진되는 영구처리시설 규모로 최소 3~4개를 짓거나 3~4배 크기의 시설로 지어야 국내 고준위핵폐기물 처리 시스템이 온전히 작동할 수 있다. 불가능한 시나리오다.

영구처분 시설이 늦어지거나 사용후핵연료를 모두 감당하지 못하면, 중간저장시설도 한계에 도달한다. 결국 원전 부지 내 건식저장시설이 사실상 반영구 방폐장처럼 운영될 수밖에 없다. 원자력안전연구소 한병섭 소장은 “투명하고 충분한 공론화 시간이 있어야 부지 선정이 가능하다”며 “단기간에 사업을 추진하면서, 갈등을 줄이고 안전성까지 확보하겠다는 건 기적을 바라는 거다”고 평가했다.

김백상 기자 k103@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스