사용후핵연료 재생산 비현실적… 땅 깊숙이 수 만년간 매장 유일 [해체 원전, 묻혀버린 검증]

- 가

까다로운 사용후핵연료 처리

재처리 상업화 포기·축소

누수·접촉 없이 저장해야

막대한 비용·재원 필요해

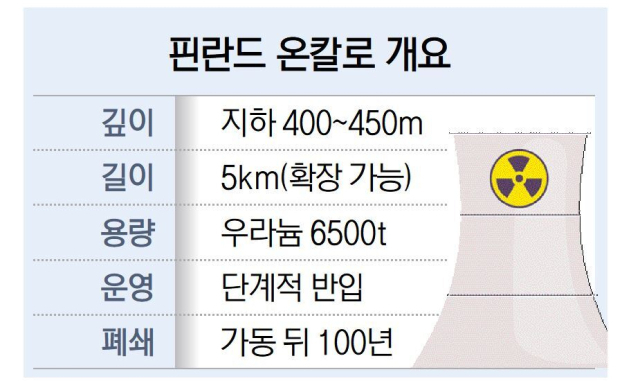

준비 착수 43년 만인 2026년 운영에 들어갈 것으로 보이는 핀란드 고준위 방사성 폐기물 영구처리장 ‘온칼로’의 내부 모습. 부산일보DB

준비 착수 43년 만인 2026년 운영에 들어갈 것으로 보이는 핀란드 고준위 방사성 폐기물 영구처리장 ‘온칼로’의 내부 모습. 부산일보DB

“1980년대엔 재처리 수요를 충족하기 위한 공장이 가동될 것으로 기대된다.”

1974년 미국 원자력 위원회 보고서에 나온 문장이다. 사용후핵연료가 재처리 과정을 통해 또 다른 에너지원이 될 것이라는 기대감이 아직 남아있다.

1950년대 고준위 방사성 폐기물 문제를 해결하지 않고 상업 원전을 가동하기 시작했다. 기술에 대한 낙관주의가 팽배하던 때다. 1950~1960년대 원자력업계는 가까운 미래에 재처리 기술이 상업화될 것이라고 봤고, 오히려 사용후핵연료를 자원으로 인식하기도 했다.

1970년대 말부터 회의론이 제기됐다. 지금은 군사적 목적 외 재처리 기술의 상업화는 비현실적이라는 게 중론이다. 미국, 소련, 영국, 러시아 등 많은 나라들이 도전했지만 상업화 계획을 축소하거나 중단했다. 재처리 사업은 수익성이 낮아 만들수록 손해가 되는 구조였다. 재처리 결과물은 핵무기 원료가 될 수 있어 엄격한 통제를 받는 것도 문제였다. 그나마 프랑스 등이 명맥을 이어가고 있지만, 수익을 내는 구조는 아니다.

결국 명확한 대책 없이 시작한 일의 결과를 지금 세대가 감당해야 할 때가 왔다. 재처리가 어려우면 남은 방법은 위협이 되지 않게 폐기하는 거다. 사용후핵연료에 포함된 핵종 중엔 세슘(30년)처럼 반감기가 짧은 것도 있지만, 플루토늄239(2만 4100년) 등 수만 년 이상인 것도 있다. 최소 몇만 년 이상 누수와 접촉이 없도록 사용후핵연료를 버려야 하는 셈이다.

우주로 보내는 방법도 수시로 거론됐다. 1986년 미국 챌린저호 폭발 사고 뒤엔 이 안은 사라졌다. 사용후핵연료를 모아 우주선에 싣는 것도 어렵고, 발사 과정에 폭발이 일어나 대기권에 고준위 방사성 물질이 퍼지면 되돌릴 수 없는 대재앙이 벌어질 수도 있다.

남은 선택지는 지구 안 깊숙한 곳에 묻는 거다. 막대한 노력과 재원이 투입되는 일이다. 핀란드 ‘온칼로’는 18억 년 된 화강암 지층에 건설됐다. 10만 년 정도는 지각 변동이 없을 것으로 보이는 지대다. 지하 400~450m 지점에 5km 정도 경사형 터널을 뚫어, 100년 동안 사용후핵연료를 차곡차곡 쌓고, 마지막엔 콘크리트 등으로 완전히 봉인할 계획이다.

건설비와 향후 운영비 등은 전체적으로 3조~5조 원 정도로 추정된다. 상당한 투자로 어렵게 만든 거대한 설비지만, 현재 우리나라에 쌓여있는 사용후핵연료의 3분의 1 정도만 처리할 수 있는 크기다. 핀란드 원전 발전량은 우리나라 5분의 1수준에 불과해, 우리는 더 큰 시설이 필요하다.

SMR(소형모듈원자로)도 사용후핵연료 문제를 피해 갈 수 없다. 작은 크기로 여러 개 나온다는 차이뿐이다. 에너지 생산 효율성은 보통 설비 크기와 비례하므로, 같은 발전량에선 SMR의 사용후핵연료가 더 많을 수 있다. -끝-

김백상 기자 k103@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스