KAIST “기후 위기 대응, 농경지 12.8% 줄여 식량 위기 경고”

- 가

‘1.5도 목표 달성 위한 기후정책이 식량 안보에 미치는 영향’ 분석

농경지 감소 81%가 개도국 집중…국제협력 통한 해결책 필요

농경지 면적 12.8% 감소, 식량 무역 12.6% 감소 예상

“식량안보·기후대응 통합정책 시급”… ‘네이처 클라이밋 체인지’ 표지 논문 선정

(왼쪽부터)베이징사범대 페이차오 교수, KAIST 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수. KAIST 제공

(왼쪽부터)베이징사범대 페이차오 교수, KAIST 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수. KAIST 제공

‘산업화 이전 대비 지구 평균온도 상승을 1.5도 이내로 제한’하겠다는 파리협정의 1.5도 목표를 달성하기 위해서는 전 세계적인 협력과 강력한 기후변화 감축 목표 설정이 필수적이다. 하지만 국제 공동연구진이 1.5도 목표 달성을 위한 정책이 실제로는 전 세계 농경지 면적을 약 12.8% 줄여 식량 위기안보에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

한국과학기술원(KAIST)은 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수와 베이징 사범대 페이차오 가오 교수가 이끄는 공동 연구팀이 ‘파리협정의 1.5도 목표 달성이 전 세계 농경지와 식량 안보에 미치는 영향’을 분석한 연구결과를 2일 공개했다.

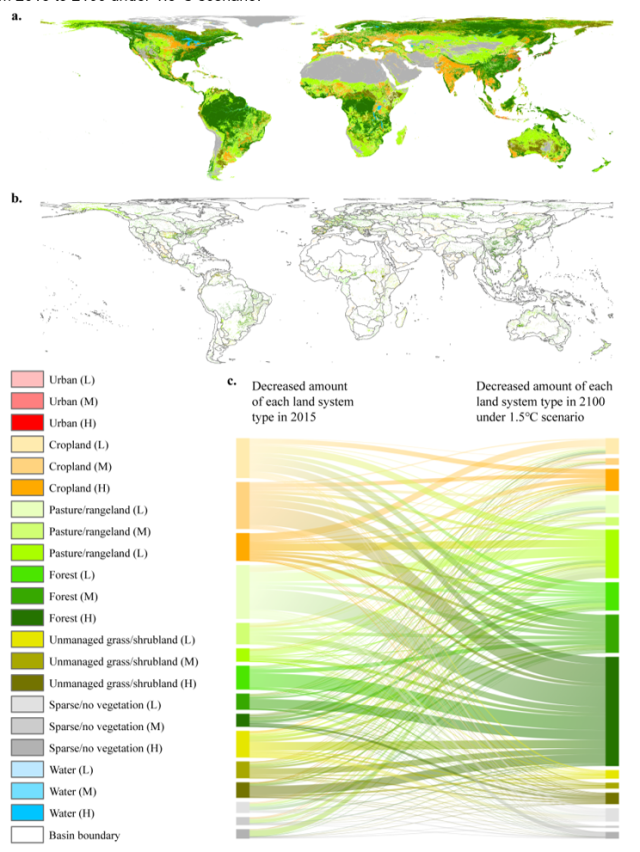

그림. 시나리오별 2100년 전 세계 토지이용 체계 전망. 본 연구는 전 세계 토지이용 체계를 도시, 농경지, 목초지/방목지, 산림, 비관리 초지/관목지, 희박/무식생 지역, 수계로 구분하고 각각을 저밀도(L), 중밀도(M), 고밀도(H)로 세분화한다. 1.5도 시나리오에서 2100년까지의 변화를 분석한 결과, 농경지가 산림으로 전환되는 비율이 높게 나타났으며, 특히 중밀도 농경지의 39.6%가 고밀도 산림으로, 11.8%가 중밀도 산림으로 전환될 것으로 예측됐다. 이는 탄소 감축을 위한 산림 확대가 농경지 감소로 이어질 수 있음을 보여준다. KAIST 제공

그림. 시나리오별 2100년 전 세계 토지이용 체계 전망. 본 연구는 전 세계 토지이용 체계를 도시, 농경지, 목초지/방목지, 산림, 비관리 초지/관목지, 희박/무식생 지역, 수계로 구분하고 각각을 저밀도(L), 중밀도(M), 고밀도(H)로 세분화한다. 1.5도 시나리오에서 2100년까지의 변화를 분석한 결과, 농경지가 산림으로 전환되는 비율이 높게 나타났으며, 특히 중밀도 농경지의 39.6%가 고밀도 산림으로, 11.8%가 중밀도 산림으로 전환될 것으로 예측됐다. 이는 탄소 감축을 위한 산림 확대가 농경지 감소로 이어질 수 있음을 보여준다. KAIST 제공

연구팀은 1.5도 목표 달성을 위한 기후 정책이 전 세계 농경지에 미치는 영향을 상세히 분석했다. 5㎢ 단위로 전 세계 토지 변화를 예측했고 정밀하게 분석했다.

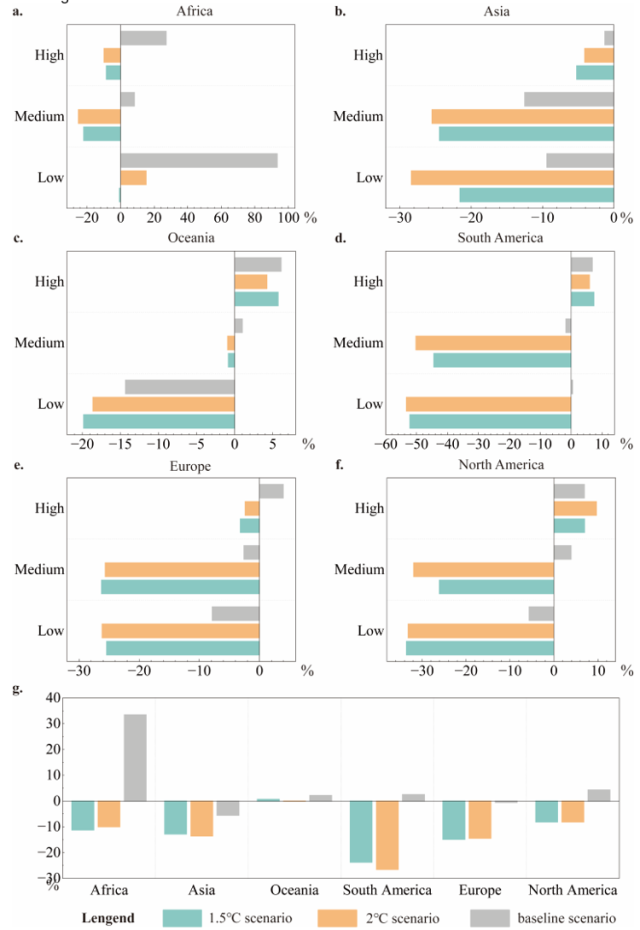

기존 연구들에서는 1.5도 시나리오에서 농경지가 오히려 늘어날 것으로 예측했으나, 연구팀은 기후 정책이 분야 간에 미치는 영향과 토지 이용 강도를 함께 고려하면 전 세계 농경지가 12.8%가량 줄어들 것으로 분석했다. 특히 남미는 24%나 감소해 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상됐고, 전체 농경지 감소의 81%가 개발도상국에 몰릴 것으로 분석됐다.

더 큰 문제는 주요 식량 수출국의 수출 능력이 12.6% 줄어들어 식량 수입에 의존하는 국가들의 식량 안보에 부정적 영향을 미친다는 것이다. 식량 생산 대국인 미국, 브라질, 아르헨티나의 농산물 수출 능력이 각각 10%, 25%, 4% 감소할 것으로 예측됐다.

전해원 교수는 “전 세계적 탈탄소화 전략을 세울 때는 여러 분야의 지속가능성을 두루 고려해야 한다”며 “온실가스 감축에만 집중한 나머지 지구생태계의 지속가능성이라는 더 큰 맥락을 보지 못하면 의도치 않은 부작용이 생길 수 있다”고 경고했다.

이어 “특히 개도국은 농경지가 줄어들고 수입 의존도는 높아지는 이중고를 겪을 수 있어, 탄소중립을 이루면서도 식량 안보를 지키기 위한 국제 협력이 꼭 필요하다”고 강조했다.

그림. 대륙별 농경지 변화율. 본 연구는 각 대륙의 농경지 변화를 저밀도, 중밀도, 고밀도로 나누어 분석했다. 1.5도 시나리오에서는 남미의 농경지가 23.7% 감소해 가장 큰 영향을 받았으며, 특히 저밀도와 중밀도 농경지가 각각 52.3%, 44.6% 감소할 것으로 나타났다. 아시아와 아프리카는 각각 12.8%, 11.2%의 감소율을 보였는데, 아시아는 중밀도(24.5%), 저밀도(21.6%), 고밀도(5.3%) 순으로, 아프리카는 중밀도(22.2%), 고밀도(8.7%), 저밀도(0.9%) 순으로 감소 폭이 컸다. 이러한 결과는 지역별로 농경지 감소의 패턴이 다르며, 특히 개발도상국에서 그 영향이 크게 나타날 것임을 시사한다. KAIST 제공

그림. 대륙별 농경지 변화율. 본 연구는 각 대륙의 농경지 변화를 저밀도, 중밀도, 고밀도로 나누어 분석했다. 1.5도 시나리오에서는 남미의 농경지가 23.7% 감소해 가장 큰 영향을 받았으며, 특히 저밀도와 중밀도 농경지가 각각 52.3%, 44.6% 감소할 것으로 나타났다. 아시아와 아프리카는 각각 12.8%, 11.2%의 감소율을 보였는데, 아시아는 중밀도(24.5%), 저밀도(21.6%), 고밀도(5.3%) 순으로, 아프리카는 중밀도(22.2%), 고밀도(8.7%), 저밀도(0.9%) 순으로 감소 폭이 컸다. 이러한 결과는 지역별로 농경지 감소의 패턴이 다르며, 특히 개발도상국에서 그 영향이 크게 나타날 것임을 시사한다. KAIST 제공

이 연구 결과는 KAIST 전해원 교수와 베이징 사범대 송창칭 교수가 공동 교신저자로 국제 학술지 ‘네이처 클라이밋 체인지(Nature Climate Change)'에 3월 24일자로 게재됐고, 4월호 표지 논문으로 선정됐다. 이번 연구는 KAIST와 중국 베이징사범대학교, 북경대학교, 미국 메릴랜드대학교 연구진들과 공동으로 수행됐다.

한편, 참고로 이번 연구팀은 2021년 ‘사이언스(Science)’지에 발표된 첫 연구를 통해 현재 감축안으로는 지구 온도 상승을 1.5도 아래로 유지할 확률이 11%에 그친다는 사실을 밝혔고, 각국의 온실가스 감축목표를 이행하는 경우에도 2도 이상 기온이 오를 확률을 예측했다.

이어 2022년 ‘네이처 클라이밋 체인지(Nature Climate Change)’에 발표된 두 번째 연구에서 연구팀은 1.5도 목표 달성을 위한 구체적인 방안으로 세 가지 핵심 전략을 제시했다. 세 가지는 △2030년까지 각국의 단기 감축목표를 상향하고 △2030년 이후 탈탄소화 속도를 기존 연평균 2%에서 최대 8%까지 높이며 △각국의 탄소중립 달성 시점을 최대 10년까지 앞당겨야 한다는 것이다. 특히 2030년 이후로 목표 상향을 미루면 1.5도 달성이 가능하더라도 수십 년간 지구 온도가 크게 오르는 ‘오버슈트’ 현상이 발생할 수 있다고 경고했다.

송현수 기자 songh@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스