“수도권-비수도권 양극화 심화… 60~70%대 격차 깨야”

- 가

산업연, 균형발전 불평등 보고

2003~2022년 평균 격차 64%

자립적 발전역량 가장 차이 나

"산업·인력·기업 중심 정책 확대"

‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법안’과 ‘지역별 차등 전기요금제’ 내용을 담은 분산에너지 활성화 특별법이 2023년 5월 25일 국회 본회의를 통과했다.국회 본회의장 모습. 부산일보DB

‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법안’과 ‘지역별 차등 전기요금제’ 내용을 담은 분산에너지 활성화 특별법이 2023년 5월 25일 국회 본회의를 통과했다.국회 본회의장 모습. 부산일보DB

국가 전체 불평등도(연도별 불평등도 총합=100)는 축소 경향을 보이고 있지만 수도권과 비수도권 간 격차가 지속적으로 확대되면서 수도권 집중이 가속화하고 있다는 연구 결과가 나왔다. 이는 균형발전 문제의 핵심이 수도권-비수도권 간 격차에 있음을 시사한 것이다. 연구를 진행한 국책연구원은 ‘수도권-비수도권 간 격차 60~70%대 구도’를 깨야 한다는 처방을 내놨다. 특히, 비수도권의 자립적 발전역량이 수도권보다 크게 떨어지며 균형발전을 가로막는 주요 원인으로 나타났으며, 이를 보완하기 위한 정책 마련이 시급한 것으로 지적됐다.

산업연구원은 16일 이 같은 내용을 담은 ‘균형발전 불평등도의 구조적 특성과 정책 과제’ 보고서를 공개했다. 보고서는 지방균형발전법 등 현행법이 규정한 균형발전의 4대 요인인 △발전의 기회균등 △자립적 성장역량 강화 △삶의 질 향상 △지속가능한 발전 등 4대 요인을 중심으로 14개 진단 분야, 27개 세부 지표를 설정해 2003∼2022년 전국, 수도권과 비수도권 간의 불평등도를 측정하고 분석했다. 분석 결과, 2003~2022년 평균 수도권-비수도권 격차는 64%, 비수도권(광역시·도) 내 격차는 36%로 나타났다.

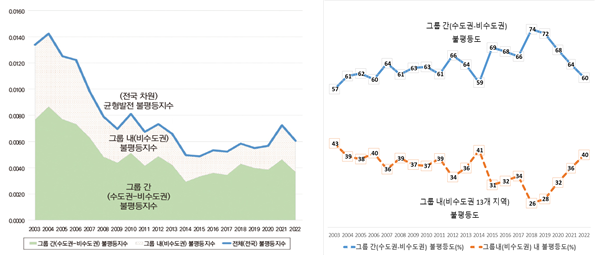

균형발전 불평등도 추이. (A)불평등도 추이(왼쪽), (B)그룹 내·간 균형발전 불평등도. 산업연구원 제공

균형발전 불평등도 추이. (A)불평등도 추이(왼쪽), (B)그룹 내·간 균형발전 불평등도. 산업연구원 제공

구체적으로 보면, 전국적인 균형발전 불평등도는 2023년(100 기준) 대비 2014년 45.3% 수준까지 감소하며 상당한 개선을 보였으나, 2017년 이후 조선·자동차 등 주력 산업의 위기로 다시 확대 추세를 보이고 있다. 특히, 국가 전체적 관점에서 불평등도는 줄어들고 있지만, 수도권과 비수도권의 격차는 오히려 확대되고 있다.

실제로 우리나라 전체 불평등도를 매년 100으로 설정했을 때, 2003년 57% 수준이던 수도권과 비수도권의 격차는 2015년 이후 확대돼 2017년 66%, 2018년 74%, 2019년 72%까지 상승한 이후 완화되는 ‘역 U자 형’ 패턴을 보이고 있다.

보고서는 “수도권이 산업·인구·자본을 지속적으로 흡수하며 지방과의 격차를 더욱 확대시키고 있음을 의미한다”며 “수도권 집중 현상은 지방 경제 기반을 더욱 취약하게 만들고, 지방소멸 위기를 가속화하는 요인으로 작용할 가능성이 크다”고 우려했다.

다만, 보고서는 “2018년을 정점으로 수도권과 비수도권의 불평등도 격차가 4년 연속 축소되고 있다”며 “긍정적 변화가 나타나기 시작한 신호로 해석할 수 있다”고 평가했다. 실제로 비수도권 내부의 격차는 2003년 43%에서 2017년 35%로 점진적으로 축소됐으며, 이후 26~43% 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다.

균형발전 불평등도 주요 요인. 4대 요인별・연도별 불평등도(왼쪽) 및 4대 요인 불평등도 비교. 산업연구원 제공

균형발전 불평등도 주요 요인. 4대 요인별・연도별 불평등도(왼쪽) 및 4대 요인 불평등도 비교. 산업연구원 제공

문제는 4대 요인별 불평등도 조사 결과 자립적 발전역량(산업·기술·인력) 부분에서 수도권과 비수도권 간 격차가 가장 큰 것으로 나타났다는 점이다.

2007년 50%대를 유지했던 수도권과 비수도권 간의 자립적 발전(성장)역량 격차는 2016년에는 70%대, 2020년에는 80%까지 확대된 데 이어 2022년 역대 최고치를 기록하며 균형발전을 저해하는 중요한 원인으로 지목됐다. 보고서는 “2015년 이후 지방 청년들의 수도권 유입이 증가하면서 지식기반산업과 같은 고부가가치산업이 인재 확보가 쉬운 수도권에 자리 잡으면서 생산성 격차가 더욱 커졌기 때문”이라고 분석했다.

보고서는 “지방이 자립적 역량을 확충할 수 있도록 산업·인력·기업 중심의 실물경제 강화 정책을 확대해야 한다”며 △역내 주력산업과 연관성이 강한 신산업 육성 및 중소기업·창업기업 지원 강화 △디지털 전환(DX)을 통한 지방 제조업 고부가가치화 △지방대학 협력 강화를 통한 인재 양성 △주거·문화·교육 인프라 확충으로 청년층 정착 환경 조성 등을 정책과제로 제안했다. 송현수 기자 songh@busan.com

송현수 기자 songh@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스