[단독] 울산 동서발전 붕괴 사고, 7일 전 막을 수 있었다

- 가

계획서에 위험 작업 ‘7일 전 감리 승인’ 의무

감리자에 불합격·재시공 등 강한 권한 부여

감리 여부 질문에 발주처·시공사 "파악 중"

울산 남구청 "보일러 타워 감리 신고 없어"

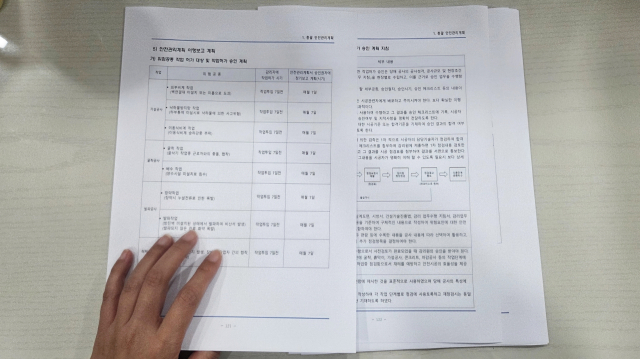

울산 기력 4, 5, 6호기 해체 공사 안전관리계획서의 원본. 이 계획서에는 ‘발파’와 ‘해체’를 ‘위험 공정’으로 분류하면서 시공사가 해당 공사를 시작하기 7일 전까지 감리자에게 ‘작업 허가’를 신청하고 승인받도록 명시해 놨다. 권승혁 기자

울산 기력 4, 5, 6호기 해체 공사 안전관리계획서의 원본. 이 계획서에는 ‘발파’와 ‘해체’를 ‘위험 공정’으로 분류하면서 시공사가 해당 공사를 시작하기 7일 전까지 감리자에게 ‘작업 허가’를 신청하고 승인받도록 명시해 놨다. 권승혁 기자

울산 동서발전 화력발전소 붕괴 사고가 감리 체계만 제대로 작동했다면 최소 공사 7일 전 막을 수 있었던 ‘인재’라는 정황이 추가로 드러났다.

법적 의무가 없는 ‘감리자 선임’을 안전계획서상에 명시하고도 현장에서는 이를 요식 행위처럼 무시했다는 의혹이 제기된다.

10일 <부산일보>의 취재를 종합하면 ‘울산 기력 4, 5, 6호기 해체 공사 안전관리계획서’ 내에 붕괴 사고의 원인으로 지목된 발파와 해체는 ‘위험 공정’으로 분류됐다.

특히 시공사인 HJ중공업은 해당 공사를 시작하기 7일 전까지 감리자에게 ‘작업 허가’를 신청하고 이를 승인받도록 의무화 해뒀다.

이 계획서는 감리자에게 막강한 현장 통제 권한도 부여했다. 감리원은 시공사의 작업 허가 요청을 검토한 뒤 안전 조치가 미흡하다고 판단되면 ‘불합격’시키고 ‘재시공 보완’을 요청할 수 있었다.

전문가들은 이 7일 간의 승인 절차가 기둥 단면을 50% 이상 잘라내는 ‘사전 취약화’ 작업을 포함해 위험성 높은 ‘필로티식 해체’ 공법의 타당성을 검토하고 사전에 차단할 수 있었던 사실상 마지막 기회였다고 평가한다.

이 안전관리계획서는 단순한 내부 문건이 ‘건설기술 진흥법’에 따라 작성이 의무화되어 있다. 계획서는 발주처(동서발전)의 확인을 거쳐 인허가 기관(울산 남구청)에 제출해 최종 승인을 받고, 이 과정에서 국토안전관리원의 검토까지 받도록 규정된 법적 서류다.

하지만 계획서 내 ‘7일 전 안전장치’는 현장에서는 유명무실했다. 붕괴한 보일러 타워는 ‘건축물’이 아닌 ‘공작물’로 분류돼 현행법상 감리자 선임 의무가 없다는 점이 맹점으로 작용했다. 위험 공정의 안전을 최종 승인할 감리자를 별도로 두지 않고 서류상에만 ‘감리자 승인’이라는 절차를 둔 셈이다.

인허가 기관인 울산 남구청 취재 결과 감리자 지정 신고는 없었던 것으로 드러났다. 남구청 관계자는 “(붕괴한 보일러 타워와 달리) 옆에 있는 본관동은 허가를 받고 감리자도 지정돼 있지만, 보일러 타워는 신고 대상이 아니어서 따로 감리자를 지정해 서류를 제출한 것은 없다”라고 답했다.

감리자가 없다면 이를 대체했어야 하는 발주처와 시공사의 감독체계도 제대로 작동하지 않았다.

계획서의 공사 개요와 비상연락망 등에는 공사의 ‘감독자’로 발주처인 ‘한국동서발전’이 명확히 기재돼 있다.

법적 감리 의무가 없더라도 공정의 위험도(부산일보 2025년 11월 10일 자 1면 보도)를 사전에 인지한 만큼 발주처가 ‘7일 전 작업 허가’ 승인 여부를 검토했어야 한다는 지적이 나온다.

문제가 된 사고 작업에 감리가 있었는지에 대해 동서발전 관계자는 “파악해 보겠다”고 했고, 시공사 안전관리 관계자도 “현재 답변하기 어렵다”며 구체적인 답변을 피했다.

‘매월 일정을 정해 주 1회 안전관리이행 여부 회의를 실시한다’는 안전 규정도 계획서 내에 존재한다. 수사 당국의 조사가 해당 회의록이 작성됐는지, 붕괴된 보일러 타워의 안전관리 사항이 제대로 기록됐는지에 무게를 둘 가능성이 높아졌다.

울산의 플랜트업계 관계자는 “수사 당국은 공사 현장의 감리가 있었는지, 안전관리계획서상 회의록이 제대로 작성됐는지, 법적 효력을 갖는 서류에 ‘감독자'로 등재되고도 위험한 공법을 방치한 동서발전의 책임 소재를 철저히 규명해야 한다”고 촉구했다.

권승혁 기자 gsh0905@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스