[밀물썰물] 지하댐의 힘

- 가

안정적인 물 공급은 도시 기능을 유지하는 데 필수적이다. 물이 부족하거나 오염되면 주민들은 생활용수 부족에 허덕인다. 공장은 시설 가동을 제대로 할 수 없고 농사와 가축 사육도 타격을 받는다. 즉, 물 부족은 도시 기능 마비로 이어진다. 도시 이미지와 지역 경제 추락도 불가피하다. 특히 최근 극한 가뭄이 덮친 강원도 강릉에서 벌어지고 있는 무기한 제한 급수 등의 상황은 재난 상황에 대비, 도시 물 공급 방식을 다원화하는 것이 무척 중요하다는 것을 시사한다. 강릉의 이번 물 부족 사태도 강수량 감소로 주 취수원인 오봉댐 저수량이 한계 상황에 도달했지만 이를 보완할 뾰족한 대안을 마련하지 못했기 때문에 촉발됐다.

하지만 강릉에 이웃한 속초는 다른 양상을 보인다. 기후 여건은 비슷하지만 물 부족 현상을 전혀 겪지 않고 있다. 속초도 예전엔 만성적 물 부족 때문에 갈수기마다 힘든 시간을 보냈다. 하지만 2021년 지하댐이 완공되면서 사정이 달라졌다. 속초 지하댐은 쌍천 지하 26m 지점에 높이 7.7m, 길이 1.1km의 지하 차수벽을 만드는 방식으로 건설됐다. 최대 60만t의 식수를 저장하면서 하루 최대 1만 2500t을 공급할 수 있다. 취수원이 지표수와 지하수로 이원화되면서 물 공급을 안정화했다는 평가다.

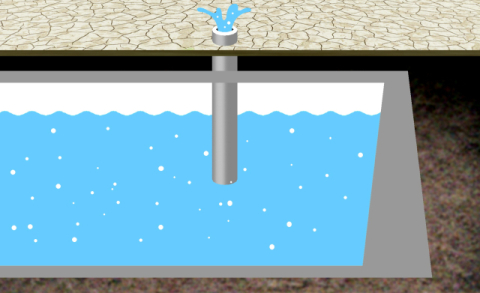

강릉 극한 가뭄 사태를 계기로 지하댐이 큰 관심을 받고 있다. 지하댐이란 땅속에 물막이 벽을 만들어 지하수를 모은 뒤 생활용수 및 농업용수 등으로 사용한다. 지상댐에 익숙한 국내에서는 다소 생소한 개념이다. 그러나 현재 사우디아라비아가 사막 지하에 댐을 만들어 도시에 용수를 공급하는 등 세계 50여 나라가 건설한 지하댐 형태의 저수시설은 1200여 개에 달한다. 지하댐은 증발로 인한 물 손실이 거의 없는 데다 해당 지역을 수몰시키지 않아 환경 파괴, 주민 이주 등의 갈등을 유발하지 않는다. 모래와 자갈층의 여과 작용으로 수질이 깨끗해 정수 비용이 적게 든다는 등의 장점도 있다. 반면 유지 관리비가 높고 지하수 오염 땐 정화도 어렵다는 점은 단점으로 꼽힌다.

현재 국내엔 1984년 농어촌공사가 경북 상주에 첫 지하댐을 만든 것을 시작으로 6개의 지하댐이 운영 중이다. 경남 통영 욕지도 등 10여 곳에 지하댐 설치가 추진되고 있다. 기후 위기가 날로 심화되고 있다. 괴물 산불에 이어 극한 가뭄까지 우리를 위협한다. 예상치 못한 기후변화에 따른 물 부족 문제를 적극적으로 해결하려면 지하댐 등 수원 다원화 방안에 대한 더 깊은 고민이 필요한 시점이다.

천영철 논설위원 cyc@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스