[밀물썰물] 통합 특별시의 명칭

- 가

조선 시대 8도(道)는 행정, 사법, 군사, 치안, 재정 전반에 걸쳐 독립적인 권한을 행사했다. 지방이 고도의 자율성을 누리는 동안, 중앙은 통제력 부족에 대한 불만이 쌓여 갔다. 동학군이 호남을 장악하고, 의병 봉기에 이어 단발령 등에 대한 반발로 전국이 혼란에 빠진 1895년 고종은 행정 분할을 돌파구로 삼았다. 경상·전라·충청 등 5개 도를 남북으로 나누는 동시에, 과세·재정·군사 등을 중앙에 집중해 지방 권한을 해체하는 정책을 폈다. 왕권 강화를 위해 도입된 13도 체제는 대한제국, 일제강점기, 광복 이후까지 유지되며 오늘날의 서울공화국으로 이어졌다.

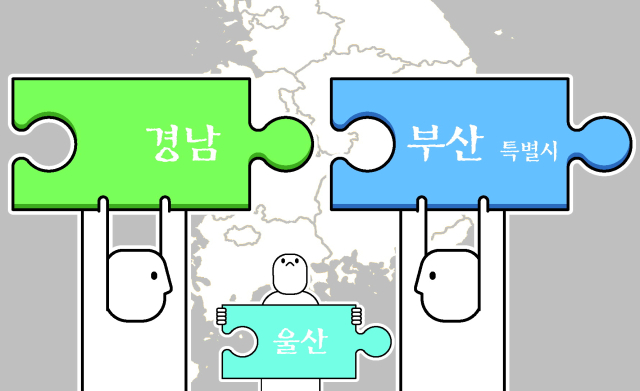

6·3 지방선거를 앞두고 행정통합이 급물살을 타고 있다. 충남·대전, 전남·광주는 가속도가 붙고 있다. 정부와 여야는 조세·인허가 특례 등을 담은 특별법의 2월 국회 통과와 통합단체장 선출을 공론화했다. 경남과 부산도 출발선에 섰다. 통합체의 가칭은 ‘대전충남특별시’, ‘광주전남특별시’, ‘경남부산특별시’처럼 행정명을 붙여 쓰는 방식이 일반적이다. 다소 길지만 어느 한쪽을 배제하기 어렵고, 새 명칭을 만들려다 긁어 부스럼이 되지 않을까 하는 고민도 엿보인다.

실제 여당이 ‘충청특별시’를 제안했다가 대전과 충남·충북 모두의 반발을 자초했다. ‘충청’이 충북 충주와 청주의 첫 글자를 딴 것이니 ‘북도’의 지명으로 ‘남도’를 대표하긴 어렵다. 전주(전북)와 나주(전남)가 합쳐져 ‘전라’가 됐는데 ‘광주전남특별시’에는 전북 유래만 남고 자기 지역인 나주는 사라진 셈이 됐다. 경상(경주·상주)의 연원은 경북이니, ‘경남’은 권역 밖의 지명 기원을 유지한 채 통합시 가칭에 포함됐다. 창원·마산·진해가 창원으로 합친 경우가 있지만 어찌 된 셈인지 광역권 통합에는 병렬 호칭이 대세다. 이대로면 울산까지 확장한 메가시티는 ‘경남부산울산특별시’가 된다.

지방은 쪼개지면서 무력해졌지만 이제 합쳐서 힘을 회복하려 한다. 정부가 ‘5극 3특’으로 지방 살리기를 약속한 지금이 재결합의 기회인 점은 분명하다. 결집 초기에는 당위성 확보, 지역민 설득, 정부 권한 이양이 핵심 과제가 된다. 하지만 새 광역권의 성패는 소속감, 연대 의식, 융합에 달려 있다. 정체성의 통일을 위해서는 연합의 명분을 상징하는 명명도 중요하다. 그저 공간을 합치려는 것인지, 아니면 역사성을 살리면서 새로운 정체성을 만들려 하는 것인지. 서울공화국에 균열을 내는 강력한 지방분권을 이루기 위해서라도 꼭 필요한 질문이다.

김승일 논설위원 dojune@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스