[이상훈의 시그니처 문화공간 이야기] 아비뇽서 만난 오토니엘… 유수의 도시에 열린 코스모스

- 가

아트컨시어지 대표

장 미셸 오토니엘의 코스모스가 전시된 아비뇽 교황청. 이상훈 제공

장 미셸 오토니엘의 코스모스가 전시된 아비뇽 교황청. 이상훈 제공

아비뇽은 한때 ‘유수(幽囚)의 도시’였다. 14세기, 교황청이 로마를 떠나 이곳에 머물렀던 ‘아비뇽 유수’는 단순한 이전이 아니라, 신앙과 권력이 정치에 포획된 역사적 사건이었다. 성 베드로의 후계자는 로마에 있지 않았고, 교황청은 거대한 석조 요새로 변한 궁전 안에서 신의 이름과 세속 권력 사이의 긴장을 견뎌야 했다. 아비뇽 교황청(Palais des Papes)의 두터운 성벽과 폐쇄적인 공간 구조는 이 불안한 시대를 지금까지도 고스란히 품고 있다.

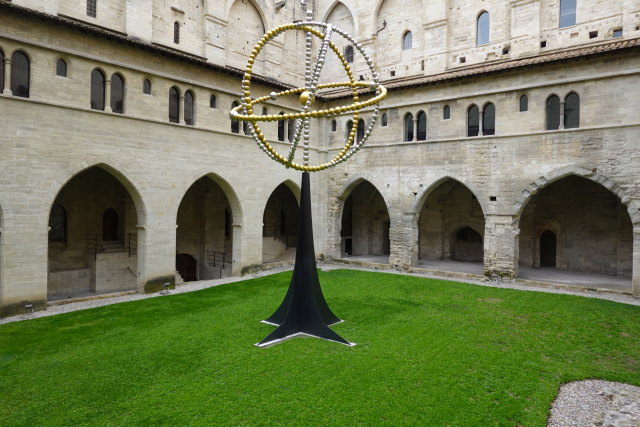

아비뇽 교황청 중정에 설치된 작품. 이상훈 제공

아비뇽 교황청 중정에 설치된 작품. 이상훈 제공

바로 이 장소에서 프랑스 현대미술가 장 미셸 오토니엘(Jean-Michel Othoniel)의 전시 ‘코스모스 혹은 사랑의 유령’이 열리고 있다는 사실은 우연처럼 보이지만, 실은 치밀한 역사적 공명을 전제로 한다. 오토니엘은 유리와 구슬이라는 물질을 통해 공간을 장식하는 작가가 아니다. 그는 장소가 지닌 기억을 빛으로 호출하고, 건축이 숨기고 있는 시간의 층위를 드러내는 데 집중해 왔다. 아비뇽 교황청은 그의 작업 세계와 가장 날것으로 맞닿아 있는 무대다.

교황청 남쪽 성구실의 전시. 이상훈 제공

교황청 남쪽 성구실의 전시. 이상훈 제공

아비뇽 유수의 핵심은 ‘부재’였다. 교황은 존재했지만, 제자리에 있지 않았고, 권위는 유지되었지만, 균열은 깊어졌다. 이중 교황 시대라는 혼란은 신앙의 질서, 곧 중세 가톨릭의 코스모스를 근본부터 흔들었다. 오토니엘이 말하는 ‘코스모스’ 역시 완결된 질서라기보다, 균열과 재구성을 전제로 한 세계다. 서로 연결된 구슬들은 하나의 질서를 이루지만, 그 연결은 언제든 풀릴 수 있는 긴장 위에 놓여 있다.

오토니엘의 시그니처 푸른색 유리벽돌. 이상훈 제공

오토니엘의 시그니처 푸른색 유리벽돌. 이상훈 제공

교황청의 내부 공간에서 그의 작업은 건축과 정면으로 대화한다. 수직성을 강조하는 고딕 건축은 하늘로 상승하는 신의 질서를 상징하지만, 오토니엘의 구슬은 늘어지고 연결되며 공간을 가로지른다. 이는 위계적 질서에 대한 은근한 전복이자, 공간을 수평적으로 다시 읽게 만드는 장치다. 빛을 반사하는 유리는 벽과 천장에 또 다른 이미지를 투사하며, 관람자는 실제 건축과 반사된 가상의 건축 사이를 오가게 된다. 이 순간 교황청은 더 이상 고정된 역사 유적이 아니라, 끊임없이 변형되는 감각의 장이 된다. 아비뇽 유수는 종종 교회의 타락이나 정치적 실패로 요약되지만, 동시에 신앙과 권력이 분리될 수 없는 현실을 드러낸 사건이기도 했다. 오토니엘은 빛과 반사의 언어로 당시의 긴장을 현재로 옮긴다.

아비뇽 교황청의 장 미셸 오토니엘 전시. 이상훈 제공

아비뇽 교황청의 장 미셸 오토니엘 전시. 이상훈 제공

건축적으로 보자면, 이 전시는 역사적 유산을 다루는 현대 설치미술의 하나의 모범 사례다. 작품은 건축을 압도하지 않고, 건축은 작품을 배경으로 전락하지 않는다. 대신 서로의 존재를 드러낸다. 두터운 성벽은 유리의 연약함을 통해 더욱 무겁게 인식되고, 반대로 유리는 석조의 침묵 덕분에 더욱 섬세한 빛을 획득한다. 아비뇽 교황청에서의 장 미셸 오토니엘은 역사 위에 덧씌워진 장식이 아니라, 역사와 함께 숨 쉬는 빛이다.

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스