때론 거칠게, 때론 잔잔하게… 통영 고향 앞바다 닮은 빛과 물결의 추상회화

- 가

통영 출신 심문섭 작가 부산 개인전

내달 11일까지 해운대 오케이앤피

‘어떤 풍경’ 제목으로 20여 점 전시

내년 하반기 개인 미술관 개관 예정

지난 9일 부산 해운대구 오케이앤피 부산에서 개막한 ‘A Certain Scenery’(어떤 풍경) 전시 오프닝에 참석한 심문섭 작가. 김은영 기자 key66@

지난 9일 부산 해운대구 오케이앤피 부산에서 개막한 ‘A Certain Scenery’(어떤 풍경) 전시 오프닝에 참석한 심문섭 작가. 김은영 기자 key66@

한국 현대조각의 새로운 장을 열어 거장의 반열에 올라선 심문섭(82) 작가가 2009년(갤러리 604)과 2013년(갤러리 604가 해운대에 마련한 전시 공간 ‘포럼 604’)에 이어 10여 년 만에 부산에서 개인전을 열고 있다. 지난 9일 부산 해운대구 오케이앤피 부산(해운대해변로 292, 그랜드조선부산 4층)에서 개막한 ‘A Certain Scenery’(어떤 풍경) 전시 오프닝에 참석한 심 작가를 만나 이야기를 나눴다.

그는 현재 고향 경남 통영에 거주하며, 통영 앞바다의 빛과 물결을 회화로 담아내고 있다. 2005년께부터 회화 작업을 병행 중이다. 보는 이에 따라선 올록볼록 웨이브가 있는 것처럼 입체적으로 다가와 자꾸만 들여다보게 된다. 적어도 그에게 바다란, 하나의 색깔이 아니다. 이번 전시는 그가 고향으로 돌아온 후 시작한 ‘The Presentation’ 시리즈 20여 점을 만날 수 있는 자리이다.

“‘어떤 풍경’이라는 제목은 오광수 미술평론가 글에서 땄어요. 2008년 학교(중앙대 예술대학 조소학과 교수)를 퇴임하고 통영에서 한창 작업할 때 그가 스튜디오에 왔어요. 갤러리현대와 학고재 양쪽 전시를 앞두고 있을 때였는데, 생각보다 작업량이 많아 보였던지 ‘본격적이네요!’ 그러더라고요. 그리고 돌아가서 쓴 글이 있는데 ‘바다 이미지가 있는 풍경 같기도, 아닌 것 같기도 하다’면서 ‘인간과 자연이 혼연일체가 되면서 인간이 풍경화가 되는 경지, 그거야말로 현대미술의 구조를 그대로 지니고 있다’고 본 겁니다.”

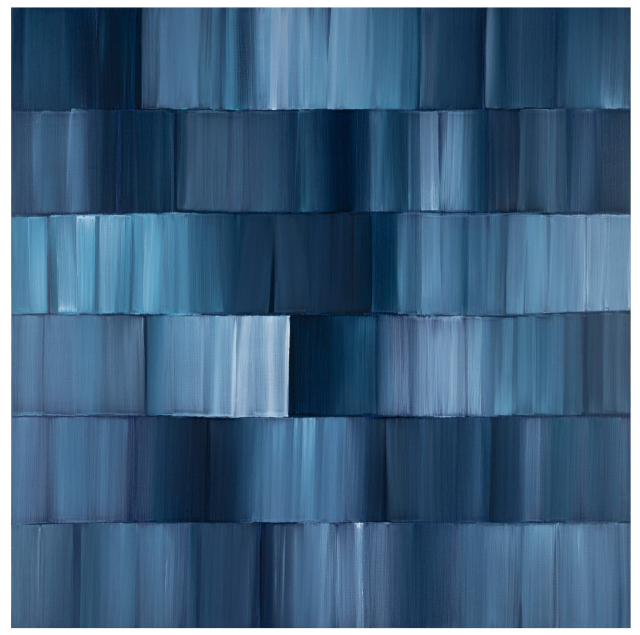

바다의 물성과 빛을 추상회화로 표현한 심문섭 작품 'The Presentation'(2024). 오케이앤피 부산 제공

바다의 물성과 빛을 추상회화로 표현한 심문섭 작품 'The Presentation'(2024). 오케이앤피 부산 제공

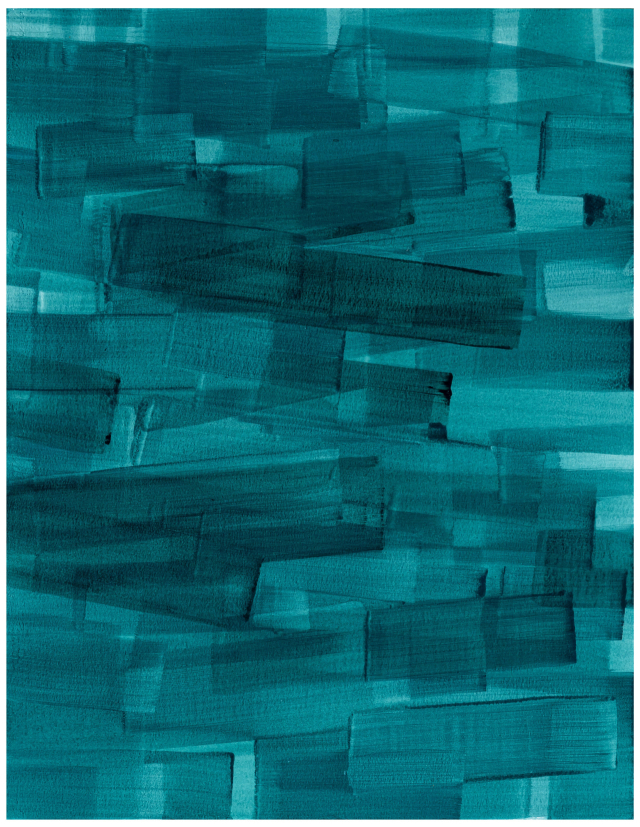

'The Presentation'(2023). 오케이앤피 부산 제공

'The Presentation'(2023). 오케이앤피 부산 제공

이후 작가는 ‘어떤 풍경’을 상징적인 표현으로 내세웠다. 2014년 프랑스 파리 이부(Ibu) 갤러리에서 열린 전시와 2025년 뉴욕 페로탕 갤러리 개인전에서도 ‘A Certain Scenery’를 사용했다. 이번 부산 전시는 이러한 흐름을 잇는 세 번째 전시이다.

“‘어떤 풍경’이 어떤 때는 ‘시간의 풍경’으로 표현되고, 어떤 때는 ‘섬’이 됩니다. 그 ‘섬’도 어떤 때는 바다 위 섬이기도 하고, ‘이상향’의 섬이 되기도 합니다. 유년기의 체험에서 바다를 잘 알고 있었지만, 현대미술을 하면서 바다를 보니까 현대미술 교과서가 다 거기에 있는 겁니다. 예를 들면 끊임없이 밀려왔다가 되돌아가는 파도처럼, 생성·소멸 등 끝없이 반복하는 이거야말로 내 미술의 주제가 될 수 있고 영원한 것이다 싶었어요.”

서울대 조소과 졸업 후 대한민국미술전람회(국전) 수상, 파리·상파울루·베니스 비엔날레에 여러 차례 참여하고, 국립현대미술관 회고전(2016)을 여는 등 조각가로서도 세계적인 작가 반열에 들었지만, 최근엔 회화 작업을 주로 한다. “시작은 테라코타이고 조각이었어요. 그림은 조각할 때랑 달라요. 조각할 때는 상당히 자유롭다고 할까요. 그림은 딱 사각 틀 안에 갇힌, 꼼짝할 수 없는 틀을 가지고 있더란 말이죠. 그 사각 안에서 세계를 봐야 하는 거니까 굉장히 밀도가 있고, 어떤 의미에선 몸이 긴장하게 돼 조각할 때와는 다른 에너지의 작업이 되었어요.”

그러면서 작가는 “미술 장르를 조각, 회화로 가르고 구분하는 게 무의미하다”고 지적한다. “망치 대신 붓을 잡고, 나무 대신 캔버스를 선택하면서도, 조각과 회화는 서로 다른 세계가 아니라 서로 보완하는 것이며, 물고 물리며 같이 작동하는 세계”라는 것이다. 지금은 나이가 들면서 체력이 달려 조각 작업을 회화 작품보다 상대적으로 덜 하게 되지만, 조각을 완전히 그만둔 건 아니라고 전했다.

돌이켜보면 중국 칭화대와 중앙대 교류로 베이징에서 1년간 거주하며 작업할 때 시간적 여유가 생겨서 ‘회화란 무엇일까’ 고민을 시작했고, 그다음 파리로 가서 5년간 체류하면서 100점이 되었고, 향후 10년 안에 발표하리라 생각했는데, 그보다 빠르게 이부 갤러리 전시를 하게 됐다는 것이다. 회화를 하기까지 시간이 걸린 건 “내 문법과 내 색깔을 찾는 시간이 걸려서”라는 설명이다.

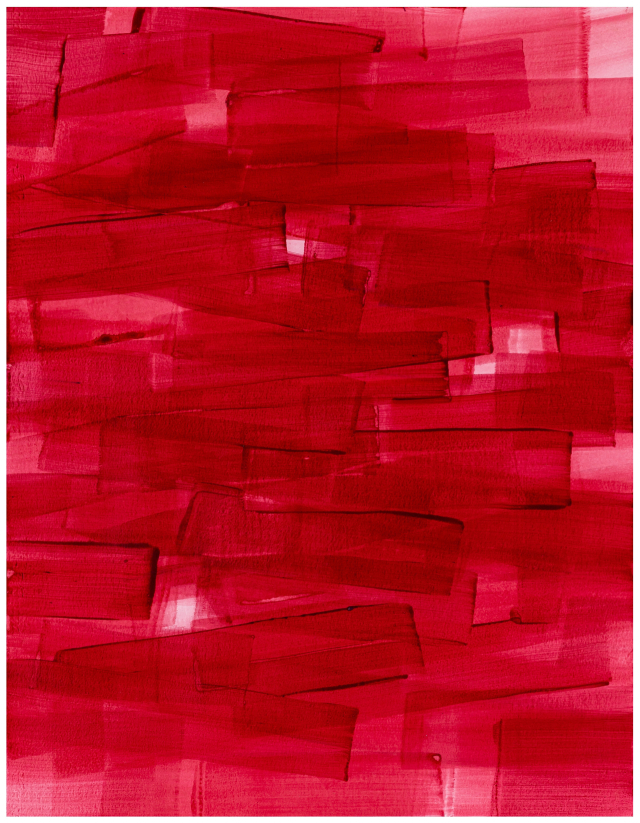

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

코로나19가 찾아온 시기, 그는 본격적으로 작업에 매달렸다. “코로나 기간은 오히려 나를 정화했어요. 극도로 혼란스러운 기간이었지만, 이때 작업량이 가장 많았어요. 이 모든 게 통영에서 이뤄졌고요.”

대학교수 출신 작가여서, 작업실에는 크게 구애를 받지 않는 줄 알았는데 그게 아니었다. “작가에게, 작업의 산실은 아틀리에라고 생각해요. 대학에 있을 때도 내 연구실이 전부였고, 방학이 되어야 집중할 수 있었어요. 그런데 통영으로 와서 전에 없던 좋은 환경을 갖고 보니 시간이 아까웠어요. 예전과 다르게 나이가 있으니 작업 능률은 오르지 않아도 밀도가 생겼고요.”

심 작가의 현재 작업실은 중앙대 퇴임 5년 전쯤 우연찮게 구매한 100평짜리 농협 창고에서 출발했다. 그전까지만 해도 서울 작업실은 30평 규모여서 대작은 하기 어려웠다. 퇴임 전에는 서울과 통영을 왔다 갔다 하다가 퇴임과 동시에 통영에 정착했다. 그게 어느새 17년이 흘렀다. “통영은 유년 시절 추억이 남아 있던 곳이고, 특히 음식이 입에 맞으니까 편하게 안착했어요. 자연스럽게 통영에 머무는 시간 많아져 작업 탄력과 밀도도 더 생겼지요. 65세 퇴임 후엔 통영 거점으로 활동하게 됐습니다.”

고향 통영 바다에 대한 심 작가의 추억은 남다르다. “통영 바다는, 200~300개 섬을 거느린 그 바다였어요. 바로 집 앞에서 퐁당 뛰어내릴 수 있었던 깨끗한 바다였고요. 눈을 감아도 통영 바다가 보였어요. 자연의 일부로 자랐으니까요. 잠수했던 기억이 아주 좋아요. 바다가 어두운 줄 알았는데 햇살이 비치면서 맑았던, 그 기억이 참 좋았어요. 해삼은 도처에 깔렸고, 그걸로 점심을 해결했어요. 생활의 일부가 아니라 전부였고, 놀이터라곤 거기밖에 없었어요.”

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

'The Presentation'(2025). 오케이앤피 부산 제공

작가는 현재 작업실 바로 건너편에 내년 하반기 개관 예정의 ‘심문섭미술관’을 짓기 시작했다. “통영이라는 곳이 나를 작가로 만들어 줬다고 생각해서 통영에 바치는 나의 헌시 같은 것입니다. 극작가 유치진, 시인 유치환, 소설가 박경리, 작곡가 윤이상 등은 통영이 낳은 대단한 예술가들이지요. 저도 조금이라도 보탬이 되고 싶어요.” 지상 2층짜리 미술관이지만, 설계도 신경 써 처음엔 ‘메츠 퐁피두센터’를 설계한 시게루 반에게 서신을 보냈다. 그러다 부산 아난티코브를 설계한 민성진 건축가와 인연이 되었다. 미술관 1층 50평짜리 방은 초대전 중심으로 운영할 생각이다. 첫 초대는 개인적으로 그동안 신세를 가장 많이 진 분들인 ‘김창열·박서보·이우환 3인전’을 준비 중이다.

지난 9일 부산 해운대구 오케이앤피 부산에서 개막한 ‘A Certain Scenery’(어떤 풍경) 전시 오프닝에 참석한 심문섭 작가. 김은영 기자 key66@

지난 9일 부산 해운대구 오케이앤피 부산에서 개막한 ‘A Certain Scenery’(어떤 풍경) 전시 오프닝에 참석한 심문섭 작가. 김은영 기자 key66@

부산과의 각별한 인연도 소개했다. 부산의 작고 작가 한국화가 이석우(1928~1987), 서양화가 김종근(1933~2012) 선생 등이 중학교 은사이다. “초등학교 6학년 때 동래에 온 게 첫 여행이었는데, 여객선도 처음 탔고, 전차도 탔어요. 그때 막연하게나마 바다와 세계가 연결돼 있다는 걸 느꼈어요. 중학교 1학년 때 미술부 이석우 선생님이 부산에서 열린 실기 대회를 데리고 왔어요. 서울대에 진학한 뒤에는 부산이 서울에 가기 위한 ‘전진기지’ 내지는 ‘교두보’ 같은 곳이었지요. 통영 도로 사정이 좋지 않아서 여객선을 타고 부산에 와서 서울로 갔으니까요. 또 입대 전 대학 시절 작품을 보여주고 싶어 전시를 열었던 곳도 부산(옛 부산 공보관)이었습니다. 올해 제 나이 여든둘인데 이제 부산 전시는 진짜 마지막이 아닐까요?”

한편 오케이앤피 부산 전시장에 걸려 있는 6m짜리 대형 바다 사진은 15년 전 작가가 부산에서 직접 찍은 거다. 오케이앤피 갤러리가 리아스식 해안처럼 들쭉날쭉한 공간이어서 참 재밌다는 말과 함께 그는 “사진은, 과거를 현재처럼 보이게 하는 것이니까, 지금의 바다와 대차대조표를 만들어보라”는 의미라고 전했다. 작가가 그린 바다 이미지(회화)와 진짜 바다 이미지가 어떻게 다른지 비교해 보라는 말도 잊지 않았다. 전시는 10월 11일까지. 관람 시간 오전 10시~오후 6시(월요일 휴관).

김은영 기자 key66@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스