[밀물썰물] 균형발전 노답?

- 가

프랑스는 지방분권이 가장 잘 이뤄진 나라로 알려졌다. 수도권과 지방, 도시와 농어촌의 격차가 크지 않고 국토가 균형발전하는 모범 국가로 소개된다.

프랑스는 절대 왕정 시대부터 지방의 봉건영주들을 견제하기 위해 강력한 중앙집권을 추진했다. 프랑스 대혁명과 나폴레옹 제정시대를 거쳐 중앙정부가 중심이 되는 권력구조를 완성했다. 하지만 제1차 세계대전 이후 중앙에 집중된 권력을 지방으로 이전하자는 여론이 커졌고, 2차 대전 이후엔 국가 재건의 수단으로 지방분권론이 본격적으로 대두됐다.

1964년 집권한 드골 정부가 추진한 분권 정책은 1981년 미테랑 정부 때부터 법제화됐다. 4년 동안 무려 20여 개의 분권 관련 법률과 200여 개의 시행령이 만들어졌다. 2003년 시라크 정부는 “프랑스는 지방분권적으로 구성된다”는 조항을 헌법 1조에 추가해 지방분권을 국가 조직의 원리로 명문화하고 지방자치단체의 권한을 강화했다.

그런 노력 때문인지 프랑스 대도시의 인구는 고만고만하다. 구글 AI 검색에 따르면 프랑스 5대 도시 인구는 파리 210만 명, 마르세유 87만 명, 리옹 52만 명, 툴루즈 49만 명, 니스 34만 명 등이다. 6700만 명에 달하는 인구가 전국 곳곳에 골고루 흩어져서 산다고 볼 수 있다.

프랑스 소설가 베르나르 베르베르가 오는 30일 부산을 찾는다. 〈개미〉, 〈타나토노트〉, 〈나무〉 등의 소설을 쓴 세계적 베스트셀러 작가인데 이번에 자신의 신간 소설과 연계한 음악회에 참석한다.

공연에 앞서 베르베르를 만날 기회가 있어 작심하고 수도권 집중 문제를 물어봤다. 프랑스의 현실이 부러워서였다. 한국의 제2 도시 부산은 인구 유출이 심하고 일자리가 줄어들어서 힘들다는 하소연도 함께 전했다.

그런데 베르베르의 답변은 의외였다. 그는 자신이 툴루즈 출신이라고 소개하면서 “프랑스에서 4번째로 큰 도시인데 거기서는 할 수 있는 게 없었다”면서 “뭔가를 하려면 파리로 가야 한다”고 딱 잘라 말했다. 베르베르는 “파리에 모든 게 집중돼 있다. 모든 나라가 마찬가지인데 수도가 청년들의 에너지를 다 끌어들인다. 어떤 국가든 수도권으로 문화적 이벤트가 몰리는 건 어느 정도 비슷한 것 같다”고 안타까워했다.

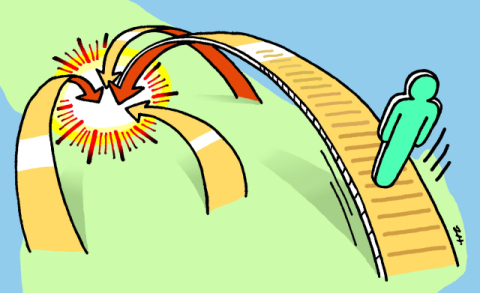

국가가 발전하면 특정 지역으로의 쏠림은 불가피한 것일까. 베르베르도 답답해 하듯 수도권 집중 문제의 해법은 없는 것일까.

박석호 기자 psh21@busan.com

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스