[김종기의 미술 미학 이야기] 고요 속의 사색, 어머니의 피에타-케테 콜비츠와 광복 80주년의 기억

- 가

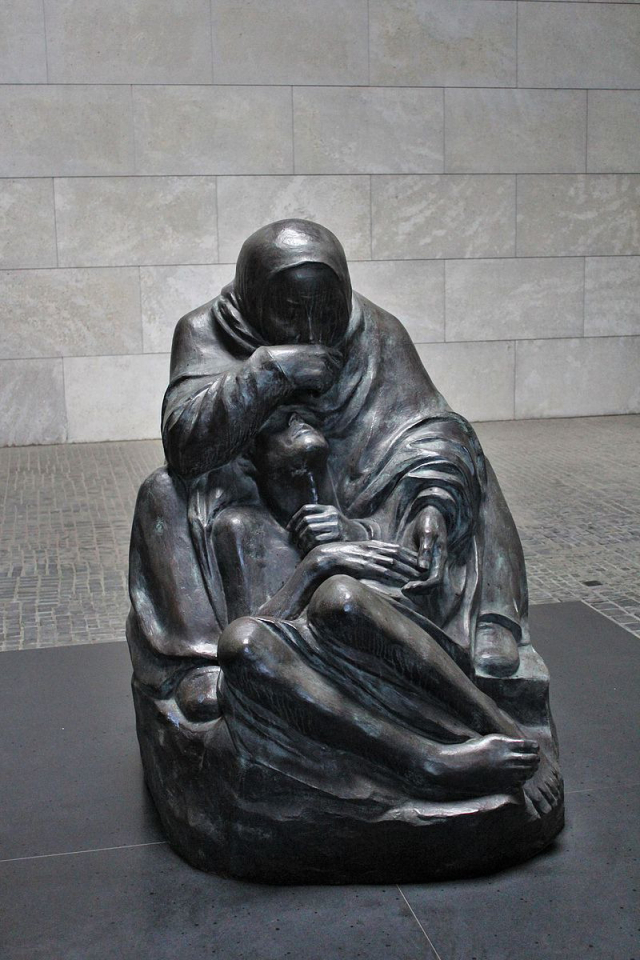

케테 콜비츠, 죽은 아들을 안고 있는 어머니. 피에타(확대 버전), 베를린 노이에 바허. ⓒBeko/CC BY-SA 4.0(via Wikimedia Commons)

케테 콜비츠, 죽은 아들을 안고 있는 어머니. 피에타(확대 버전), 베를린 노이에 바허. ⓒBeko/CC BY-SA 4.0(via Wikimedia Commons)

광복 80주년을 맞이하면서 케테 콜비츠를 떠올린다. 전쟁과 폭력의 시대를 온몸으로 살아낸 케테 콜비츠의 ‘피에타’는 비탄의 절규보다 더 깊은 사색의 침묵으로 우리를 끌어당긴다. 콜비츠는 제1차 세계대전에서 외아들 페터를 잃었다. 그로부터 20년이 지난 1937년 10월 22일, 그녀는 아들의 전사일을 떠올리며 일기에 이렇게 적는다.

“그날 밤, 페터가 전사했다. [……] 어머니가 앉아 있고, 죽은 아들이 무릎 사이, 어머니의 품에 누워 있다. 그것은 더 이상 고통이 아니라, 사색이다.”

이 작품은 기독교 도상의 ‘피에타’를 떠올리게 한다. 하지만 콜비츠는 여러 차례 이 조각이 종교적 작품으로 해석되어서는 안 된다고 강조했다. 어머니는 무릎 사이로 아들의 시신을 감싸고, 그의 머리는 고요히 젖혀져 어머니의 가슴에 기대어 있다. 어머니는 오른손으로 입가를 감싸 쥔 채 눈을 감고 생각에 잠겨 있다. 이 모티프는 카르포의 ‘우골리노와 그 아들들’ 속 우골리노, 제리코의 ‘메두사의 뗏목’ 속 죽은 아들을 붙잡고 있는 남자 등, 생과 사의 갈림길에서 고뇌에 빠진 사람의 형상과 함께 로댕의 ‘생각하는 사람’의 모티프로도 연결된다. 콜비츠 ‘피에타’의 어머니도 단순한 슬픔을 넘어, 삶과 죽음에 관한 깊은 성찰을 담고 있다. 어머니의 왼손은 아들의 손끝을 섬세하게 감싸고 있으나 더 이상 무언가를 움켜쥐거나 붙잡으려 하지 않는다. 그럼에도 어머니는 아들과 하나가 되어 있다. 어머니와 아들, 삶과 죽음은 둘이 아니라, 하나의 실루엣으로 응축된다.

역사는 콜비츠의 사적인 작품을 공적 기억의 중심으로 가져왔다. 1993년, 독일 정부는 이 조각을 네 배 크기로 확대 제작해 베를린 ‘노이에 바허’(Neue Wache)에 설치했다. 건물 지붕 중앙 오큘러스를 통해 조각 위로 햇빛, 비, 눈이 직접 떨어진다. 이는 한 어머니의 깊은 슬픔이 국가의 추모 형식으로 승화된 드문 예라 할 수 있다. 광복 80주년, 우리가 기억하는 얼굴은 어떤가? 이름 없이 사라진 독립투사들, 고문 끝에 쓰러진 민주주의 투사들, 그리고 가족을 떠나 싸웠던 수많은 어머니의 아들들. 이들의 죽음을 우리는 어떤 방식으로 담아내고 있는가? 우리에게도 전쟁과 권력, 이념의 이데올로기를 넘어, 그 죽음들을 ‘사유’할 수 있는 예술의 형식은 있는가?

콜비츠의 ‘피에타’는 죽은 이를 ‘기억하라’고 말하지 않는다. 다만 고요히 앉아, 아무것도 붙잡지 않은 채, 슬픔을 안은 어머니의 형상으로 존재할 뿐이다. 광복 80년의 오늘, 우리는 여전히 어딘가의 ‘피에타’를 기다리고 있는지 모른다. 그것은 눈물의 조각이 아니라, 사색의 자세로서, 이 땅의 오래된 어머니들이 잃은 것들을 기억하고 사유하는 자리다.

미술평론가·철학박사

당신을 위한 AI 추천 기사

실시간 핫뉴스